2018年に実写映画が公開された押切蓮介著の『ミスミソウ』。

界隈ではカルト的な人気を誇っており、ネットでたびたび話題に上がる『有名じゃないけれど一度は読んでおくべき面白い作品』的なカテゴリーで必ず名前が上がるタイプの作品だ。2007年から2009年に渡り「ホラーM」(ぶんか社)にて連載され、2013年には上・下の完全版が出版されているなど、未だに根強い人気を誇っている作品だということが伺える。

『でろでろ』や『押切蓮介短編集』など、妖怪やお化けの類である非日常的な存在をシュールなギャグに乗せて描くことが多かった作者にとって、この『ミスミソウ』は真逆の存在といえる作品。怪奇的な現象は皆無でコメディ要素もなく、何より恐怖の根源が“人間”という実在するものに起因しているのが一番の特徴ではないだろうか。

ではその『ミスミソウ』という漫画はどういう作品なのか。

まずは簡単なあらすじから紹介したい。

「私は家族を焼き殺された――。」 三角草(ミスミソウ)。厳しい冬を耐え抜いた後に雪を割るようにして咲く花。 閉鎖的な田舎町の中学に転校してきた少女「春花」を待っていたのは、壮絶なイジメだった。 せき止められない憎しみに、少女の心は崩壊する―――!!

(LINEマンガより)

今作を描いた押切蓮介氏は『漫画力』に溢れた作家であると思っていて、コマ割りの配置やページをめくるスピードまで計算しているかのような構成、漫画の持ち味を最大限に引き出した見開きや演出の数々、1ページ1ページから伝わってくる“圧”が本当に凄い。特に第1話で完全に心を掴まれてしまった。主人公の春花に対するいじめの酷さが日々増していく中で、彼女を支える同級生や家族と過ごす時間が彼女の心の支えになっており、卒業までの二ヶ月間を耐えるための微かな希望を感じさせてからの、ラストの一枚絵で轟々と燃え盛る野崎家の家屋を持ってくる。読み手をここまで叩きのめすのかと言わんばかりの絶望感。

その一方で彼女が復讐を開始する際には、スピード感とテンポがガラッと変わる。少々グロテスクな描写もあるのだが、見開きや描くキャラクターの眼力の圧がビリビリ伝わってくる迫力。陰鬱で凄惨なストーリーのはずなのだが、どうしてもページを捲る手を止めることができなくなる。ここにエンタメ性が現れているというか、押切先生の描く見事なバランスが反映されているのだと思う。

※※※※※※※※

(以下に実写『ミスミソウ』のネタバレ感想を含みます)

そんな実写『ミスミソウ』、公開当時にもちろん劇場へ足を運んで鑑賞してきた。

まじでやってくれた。

ほんとにとんでもない作品が生み出されてしまった。

『ミスミソウ』鑑賞。壮絶ないじめに希望を絶たれた一人の少女の壮大な復讐劇が完全に映像化されていて、漫画原作の実写化としてもう大傑作。観た者の精神を根こそぎ内側から抉りとる不快感が最高で、しかし原作とは違う余韻で終わることが出来る映画体験だった。若手キャストの熱量が凄まじい。

— かずひろ (@kazurex1215) 2018年4月7日

原作は上・下巻の2冊で起承転結も明確なのだけど、そこを真摯にまとめ一本の映画として綺麗に仕上げ、盛り上がるタイミングにおける間のとり方や、シーン毎のカット割りなどが、漫画から実写への変換として理想的な形に仕上がっていたと思う。その中でも省くべきところは省き、スマートな構成になっていたなあ、と。

メガホンを取ったのが内藤瑛亮監督。ほんとに監督でしかこの『ミスミソウ』は撮れなかったと思う。僭越ながら初めて名前を聞く監督さんだったし、原作を読んでいる身からすると「あんな漫画(褒め言葉)を実写にするって、どんな監督なんだ!?」とめちゃくちゃ気になって調べた『ライチ☆光クラブ』と『先生を流産させる会』、この二作を観ればなぜ『ミスミソウ』のメガホンを任されたのか納得がいくなあ、と。

『ライチ☆光クラブ』は独特な世界観をそのままにグロ描写をも真正面から描ききった良くも悪くも忠実な実写化だったし、『先生を流産させる会』は実在の事件を題材にした扱いづらいテーマを“生命の大切さ”というシンプルで重いメッセージとして発信したことが素晴らしいな、と。そして両作品に共通する、閉鎖空間で複雑化する人間関係のドラマ構築が絶妙だったので、『ミスミソウ』で描かれるテーマ性を内藤監督は既に描いていたのである。

それと同様に、マンガ的な描写も出来る限りストレートに描かれてあり、気になるところではあった映像面のハードルを悠々と越えてきた。ほぼほぼ原作通りの描写でめちゃくちゃグロかったのである。アキレス腱が切れたり、目玉に釘が刺さったり腸がチラッと出てきたり、というお馴染みのあのシーンが漫画そのままの映像化で吐瀉物までしっかり映る。キャラも演者も10代の若者が、あそこまでえげつない死に方を晒せたのは奇跡のような気がする。人間を本気でぶっ殺すとどうなるかを描いた凄惨なグロ描写はさすがR指定を課されただけのことはある。

ストレートに描くというこだわりは、アクションシーンにも表れていたと感じる。原作漫画はのもつその絵から溢れる圧、見開きやコマ割りのカット、それらを三次元に変換するために様々な工夫がなされていた。例えば、見開きが印象的だった春花の最初の反撃シーン。漫画さながらの顔アップと釘を右目に突き刺すまでをスローモーションで魅せることで再現したり、鉄パイプによる殴打もその暴力性を増幅させるために早回しを用いられたりしている。

そして映像面でいうと、作品全体を取り巻く雰囲気も素晴らしくて、内藤監督が撮る学生はとてもリアリティに溢れている。いじめをする主犯、その取り巻きの言動や行動、視線の配り方や教室の空気感までもが、フィクションとして処理できないリアルさで、誰もが小学校や中学校で体験した、もしくは傍観者として見ていたその情景を、記憶の隅から思い起こさせてくる。監督自身に教員の経験があるので、そのような感覚が敏感なのだろうな、と。心の底にある見えないふりをしてしまうじわっと湧いてくる嫌な感覚が蘇ってくる。

実写になったことで、服装や背景に"色"が付き、その上で色付けならではの意味が付加されたことにも注目したい。新潟県を舞台にロケーションを活かした白銀の雪景色がほんとに美しくて、それに対比する真っ赤な鮮血。白と赤のコントラストが、美しさと残酷さを兼ね備えたこの映画の象徴そのものだなあ、と。

服装にもキャラの個性が垣間見えていて、前半後半の心境変化で服装も変わっていく。

主人公の野咲春花(山田杏奈)は、赤いコートを着用している。田舎町であのような派手な色の服を着る子は他に描かれなかったし、物語の前半ではそんな赤いコートを着た春花が、この街にとってどこか異質な存在であることを示しているように思える。しかし、復讐に手を染めた後半部では、他人を殺め後戻りが出来なくなった血染めの状態に見えてくる。

春花が赤いコートを着ているのに対し、クラスの中心人物である妙子(大谷凜香)は、全身が真っ白の上着とパンツ、というまるで対称的な姿だ。東京へ出たいのにそれを親が許さない、結局はこの田舎町に留まらざるを得ない、それが雪景色と同化する暗喩として白色なのかな、と。そしてクラスの中でリーダー的な存在だった妙子に、高貴で気高さの意味を込めた白色とも思える。

一番ハッとしたのは、流美(大塚れな)の服装変化で、クライマックスで流美は白いコートを着用している。流美は春花より前にいじめの標的とされていた女の子で、妙子に対し畏怖と羨望の眼差しを向けていた。"妙子に認められたい""妙子に必要とされたい"、羨望に近い憧れが春花へのいじめを通し、屈折し歪んだものになっていく。妙子にとって流美は何者でもなく鬱憤の捌け口でしかない。それでも妙子が流美を突き放すたび、必死にしがみつこうとする流美の行動がエスカレートし、最悪の事態を引き起こしてしまう。全ては妙子のために、その一心でやってきたのに妙子は何も助けてくれない。憧れが徐々に愛憎へと変わっていき、ついに妙子を手にかけてしまう。後戻りができなくなったと同時に、流美は精神的にも妙子という絶対的な存在を越えたことを、白いコートを着ることで示したかったのかな、と。

※※※※※※※※

今回の『ミスミソウ』は、ほぼ無名のキャスト陣で固められている。しかしその誰もがキャラクターを演じる上で素晴らしかったのだけど、特に主要である若手キャストの熱量が凄まじくて、その熱気がこの作品を支えていたと言っても過言ではない。

主人公の野咲春花を演じた山田杏奈さん、彼女の存在なくして『ミスミソウ』は語れないことをご覧になった方なら誰もがそう思うだろう。野咲春花は作中でもセリフが多いわけではないので、前半と後半の心情を変化や感情の起伏を、言葉以外で表現しなくてはならない難しい役どころ。しかし演じた山田杏奈さんの持つ、悲しみを引き寄せてしまう切なさや儚さを雰囲気にまとい、それでいて美しく佇む存在感が、まさに春花そのものだった。やっぱり、あの眼なんですよね。原作と同じく春花=山田さんの眼はとても惹き付けられる。妹に向ける優しい眼差し、いじめに耐えてじっと睨む目、そして復讐に転じたあの瞬間の暗く濁った眼光、全て同じ眼だとは思えない。

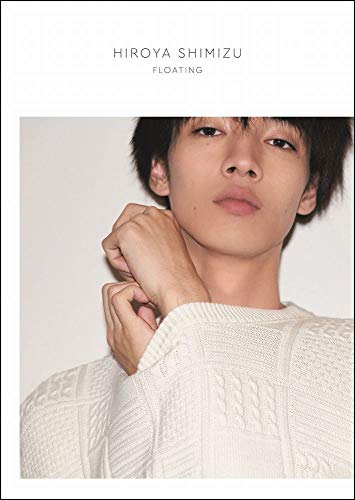

そして清水尋也さん演じる、作中唯一の優男()である相場も素晴らしかったなあ、と。清水さんは今注目の若手キャストで、多くの作品やドラマにも出演されている。相場の持つ温かさと冷酷さ、静と動のような対象の演じ分けが凄かったんですよね。カッとなり周りが見えなくなったと思いきや、スッと温度が下がる。掌を血で真っ赤に染め上げて返り血を浴びても春花に向ける眼差しは温かい。倫理的にネジがぶっ飛んでいても自分自身がそれを悪いことだと思っていない、その純粋さゆえに何を考えているかが分からない、得体の知れない不気味さが清水さんからは感じられた。しっかりと清水尋也の相場になっているんだな、と。流美を殴っているときに笑みが不意にこぼれる瞬間、あれは最高だった。

そして、今回の実写『ミスミソウ』で一番衝撃的だったのは、ラストシーンだ。

原作となった完全版では、春花の祖父で締められているが、映画ではあの妙子がそのモノローグを担っている。原作からの改変として、今回の実写では、春花と妙子の関係がよりクローズアップされている。とても仲の良かった二人がなぜこうなってしまったのか、ここの掘り下げが原作よりも深いので、この改変がすんなり受け入れられるんですよね。直接に何かをしたわけでもなく、状況を掻き立ててしまった。素直に言えばよかったのにそれができず、悲劇を招いてしまった。確かに生き残るなら妙子だなあ、と。

どう転んでも誰も救われることがない『ミスミソウ』という物語に、妙子を一人生き残らせたことに、自分は微かな希望を感じた。妙子が生き残るというのは、彼女自身にとっては辛く険しい道程であることに変わりはなくて、なぜ自分だけが生き残ってしまったのかという自責の念に囚われることもあるだろう。だけど、妙子が生きていれば春花や相場、他のクラスメイトの記憶が、彼女の中で生き続けることになる。大津馬中学校で何が起きたのか、それは絶対に忘れてはいけないし、その中でも必死に生きていた子達がいることを残していかなければならない。「胸を張って、生きて。」という春花の言葉が、妙子の全てなのだ。

※※※※※※※※

『ミスミソウ』はこちらの配信サイトで視聴可能とのことなので、

ぜひご覧いただければと思う。

NETFLIXはこちら↓

https://www.netflix.com/jp/title/81273452

![ライチ☆光クラブ(スタンダード・エディション) [Blu-ray] ライチ☆光クラブ(スタンダード・エディション) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51szgh4OYRL.jpg)

![先生を流産させる会 [Blu-ray] 先生を流産させる会 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51DPv2C4bwL.jpg)